2014年に日本創成会議が2040年に消滅する可能性がある自治体の数が発表され話題となりました。そして10年経過した昨年、改めて2050年に消滅する可能性がある自治体の数が発表されました。

ここで注目するのは、「若年女性人口」の数値が鍵になります。

2040年時点で、2010年比50%未満に減少すると予測された自治体

→ 「消滅可能性都市(自治体)」と分類

背景:出生数はほぼこの年齢層の女性に依存するため、将来的に自然増が期待できなくなります。

| 指標 | 説明 | 消滅可能性自治体での傾向 |

|---|---|---|

| ① 20〜39歳女性人口の推移 | 地域の出生再生産能力を示す | 大幅に減少(2010年比50%未満) |

| ② 合計特殊出生率(TFR) | 一人の女性が生涯に産む子どもの数 | 低い(1.3未満が多い) |

| ③ 社会増減(転入・転出) | 若者や子育て世代の流出が続いているか | 社会減(転出超過) |

| ④ 自然増減(出生-死亡) | 出生数が死亡数を下回るか | 自然減が継続的に拡大 |

| ⑤ 高齢化率 | 65歳以上の人口割合 | 高い(40%超も珍しくない) |

| ⑥ 住宅地の空き家率 | 地域の定住意欲や住宅ニーズの指標 | 空き家率上昇傾向 |

■持続可能な自治体の特徴

・若年女性人口の流入または維持ができている

・子育て世帯にとって魅力ある雇用・住宅・教育・医療などが整っている

・地域へのUIターン・移住の受け皿がある(例:移住促進制度、空き家バンク)

・持続的な地域コミュニティが機能している(担い手育成や自治会の継続)

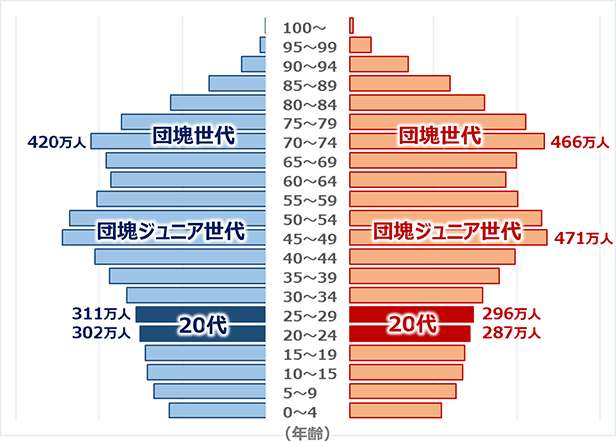

「団塊世代の2025年問題」とは、1947年~1949年生まれの団塊世代(約800万人)が、2025年に75歳以上(後期高齢者)となることで、日本社会全体に多大な影響が及ぶことを指し注目されています。

そして、その下に控える団塊ジュニア層。ますます若年層の負担が増えます。

団塊ジュニアを含む若年層の拡大は、人口の再生産や社会保障制度の維持、地域経済の担い手確保に不可欠です。

若年層の減少は出生数や納税基盤の低下、空き家・地域崩壊を招くため、持続可能な社会構築には若い世代の定着と活躍が必要です。

今こそ、結婚・出産の喚起が必要な気が私はします。